Храм-мученик. История.

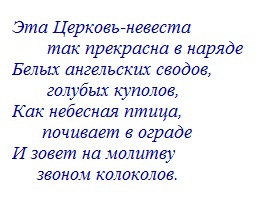

Двадцать лет назад здесь, на месте где сейчас стоит «эта церковь-невеста», ничего не было, кроме развалин.

В дошедших до нашего времени документах 1580-х годов упоминается «Димитровская церковная земля» близ деревни Аничково (впоследствии — село Анискино).

Небольшое село Анискино на реке Клязьме в 1638 году принадлежало думскому дьяку Данилову, а в 1671 году было приписано к землям Потешного двора. В 1687 году сельцо значится в вотчине Алексея Васильевича Плещеева. Его сын, Федор Алексеевич Плещеев, в 1722 году построил здесь деревянную церковь в честь Рождества Богородицы с приделом покровителя православных воинов великомученика Димитрия Солунского.

В 1738 году по прошению полковника Алексея Григорьевича Плещеева была выдана храмозданная грамота на строительство каменного храма. Попечением семейства «онаго полковника» храм был построен, и в 1742 году был освящен левый придел святителя Алексия, митрополита Московского, а позднее — и остальные приделы: главный во имя Рождества Богородицы и правый — во имя святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых на Руси святых. В 1808 году были пристроены трапезная и трехъярусная колокольня. В 1835 году территория храма была обнесена оградой на каменных столбах с трех- частными воротами и часовней Иверской иконы Божией Матери.

На погосте до последних лет сохранялись надгробия разного времени, в том числе над могилами владельцев: Плещеевых и Четвериковых.

В середине XIX века село Анискино принадлежало помещикам Губину и Кареевой. Здесь были небольшие ткацкие фабрики купцов Кожевниковых и Кошелева. С конца XIX века до 1917 года владельцами села и благодетелями анискинского храма была семья Четвериковых — суконно- заводчиков и меценатов.

Старший брат Сергей Иванович основал в соседнем селении Городищи знаменитую суконную фабрику, продукция которой шла на экспорт даже в Англию.

Младший брат Дмитрий Иванович Четвериков — известный меценат — был владельцем сел Анискино, Кашинцево и Солнцево. Он и его жена Александра Алексеевна похоронены в ограде храма.

Семья Четвериковых имела родственные связи с семьей щелковских суконных фабрикантов по фамилии Кёнеман, из рода которых происходит наш настоятель протоиерей Сергий Казаков.

Благодать Божия долго не отходила от этого места.

Эта Церковь-невеста –

место встреч и общенья

Наших бедных усталых

и измученных душ

С нашим Господом Сущим

от момента Крещенья

До последней дороги

на Его Страшный Суд.

Вместе со всем православным народом духовенство и прихожане храма смело вступили в жуткую реальность XX века, в самом начале которого храм был отремонтирован и перестроен в духе времени.

В 1918 году начались гонения на Церковь.

Мучениками становились храмы и люди.

В 1922 году анискинский храм наряду с другими был разграблен

Из него было изъято 400 кг цветного металла. Это были серебряные и золотые украшения святынь, пожертвованные многими поколениями прихожан.

Первый удар гонений обрушился и на священнослужителей.

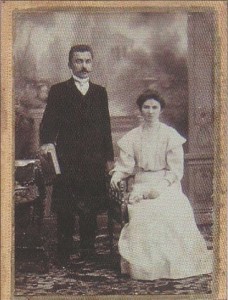

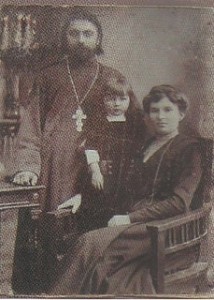

Сергей Кудрявцев и Екатерина Павлова в день венчания в Елоховском соборе.1904г

Священномученик протоиерей Сергий Дмитриевич Кудрявцев родился 1 июля 1881 г. во Фрянове в семье псаломщика.

После окончания Вифанской духовной семинарии он служил учителем в церковно-приходской школе, потом — псаломщиком в храмах Бронницкого и Богородского уездов.

Отец Сергий Кудрявцев с дочерью Ольгой и женой.

С 1908 г. отец Сергий служит диаконом в храме Рождества Богородицы села Анискино. В 1911 г. он был рукоположен во священника к этому храму, и вскоре стал его настоятелем. В Анискино родились его дочь Ольга и сыновья Борис и Алексей.

После того как в 1914 г. протоиерей Сергий Кудрявцев был призван военным священником на Германскую войну, настоятелем храма стал его старший брат протоиерей Николай Кудрявцев.

С 1916 года отец Сергий служит в храмах Серпуховского уезда, а в 1930 году — опять в Анискино.

Матушка Катерина, сын Николай и о. Сергий.

Матушка Катерина, сын Николай и о. Сергий.

В середине 30-х годов начались массовые ссылки священнослужителей, а в конце 30-х — почти все они были расстреляны.

Не миновала сия чаша и священномученика Сергия Кудрявцева.

Он был сослан за 101 километр от Москвы в Киржачский район.

Изредка, поздней ночью, когда все уже спали, и он мог остаться незамеченным, отец Сергий приезжал повидаться со своей семьей, которая ютилась в то время в маленьком деревянном домике подмосковного поселка Перерва. И, так же стараясь остаться незамеченным, рано утром, еще затемно, он возвращался в ссылку.

В 1937 году, видимо по окончании ссылки, отец Сергий смог, наконец, вернуться к совершению богослужений, и стал настоятелем Крестовоздвиженского храма г. Хвалынска Саратовской области.

Однако прослужить ему пришлось недолго. В это страшное время быть священнослужителем означало быть приговоренным к смерти. И отец Сергий, так же просто и смиренно, как жил всю свою жизнь, взошел на Голгофу.

27 ноября 1937 года протоиерей Сергий Кудрявцев был арестован НКВД. На допросах он твердо и уверенно отверг все обвинения в «контрреволюционной деятельности» и никого не оговорил.

10 декабря 1937 года священномученик Сергий Дмитриевич Кудрявцев был приговорен к расстрелу, а 15 декабря 1937 года — расстрелян в г. Вольске Саратовской области.

В 1958 году дело было пересмотрено, и «за отсутствием состава преступления» Кудрявцев С. Д. был реабилитирован, но письмо с извещением об этом так и не нашло своих адресатов — родственников отца Сергия.

В 2006 году священномученик протоиерей Сергий Кудрявцев был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских.

Арестами, высылками и расстрелами запугав народ, богоборческая власть упорно стремилась под разными предлогами закрыть церковь.

Быть такого не может!

В эти черные дни

Пусть печаль нас не гложет –

Мы с тобой не одни.

И в годины лихие,

Там, где ворог любой,

Встанут наши святые

Нерушимой стеной.

Встанет Матерь Святая

На Афоне, в Москве,

И врагов наших стая

Улетит как во сне.

В селе Анискино Покров Божией Матери долго сохранял храм: по воспоминаниям старожилов богослужения были прекращены здесь только в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, когда арестовали последнего священника.

В годы «безбожной пятилетки» в храмах проводились сфабрикованные НКВД так называемые «проверки ГОРФО». В Анискинском храме в результате такой проверки в 1939 году был составлен акт на недостачу «церковных вещей» на сумму 2920 рублей. А в 1940 году недостача обнаружена на сумму семьсот пятьдесят рублей.

Постановлением ВЦИК от 8 апреля 1929 года закрытые храмы было предписано ликвидировать.

В 1941 году Анискинский храм, как и его настоятель, был обречен на уничтожение.

По документу «О ликвидации здания культа» от 1 марта 1941 года храм было решено взорвать, и церковь была закрыта якобы по решению общего собрания граждан (протокол «собрания» был «подписан» только 10 мая 1941 года).

5 марта 1941 года в с. Анискино присылается «специалист по смыву золота» с иконостасов, а храм передается райпромкомбинату. По акту от 18 апреля 1941 г. сдана позолота с иконостаса размером 100 кв. метров.

Уничтожить храм в первый раз помешало начало Великой Отечественной войны. Но все имущество церкви было уничтожено: были проданы кирпичная ограда, гробница от святых мощей (за 15 руб.), за такую же сумму был продан шкаф из церкви.

Впоследствии в здании храма размещались цеха ткацкой фабрики и склады, а с 70-х годов он был совсем заброшен и постепенно пришел в полное запустение. Белый камень растащили по домам, ограду — по огородам. Исчезла даже черная мраморная плита с надгробия последних владельцев этого места Четвериковых.

В 1980 году храму опять грозило уничтожение, как объекту «не подлежащему восстановлению», чтобы не мозолил глаза иностранцам, которые будут приезжать на Олимпиаду.

Но Покров Божией Матери и разросшиеся кусты укрыли храм, он выстоял и был спасен во второй раз.

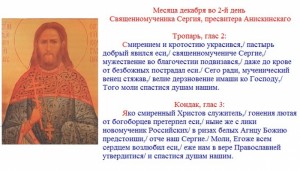

Страшно смотреть на руины храма. Но еще страшнее становится от сознания того, что это только видимый знак ужасающей духовной разрухи.

Мерзость запустения, 1985 г

Еще почти целое десятилетие израненный храм дожидался своего воскресения.

Но вот в обезображенных развалинах засияли лучи Веры во всемогущество Божие. Лучи надежды на Покров Божией Матери. Лучи любви к Дому Божию. Ведомые Духом Святым, сюда пришли первые добровольцы и с пением «Царице моя Преблагая» стали расчищать завалы.

В конце 1989 года Указом Управляющего Московской Епархией Его Высокопреосвященства Митрополита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия, который, увидев поруганную святыню, благословил начать ее восстановление, была сформирована церковная община, и остатки храма передали верующим.»

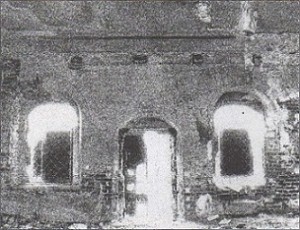

6 февраля 1990 года, на память Блаженной Ксении Петербургской, настоятелем храма Рождества Богородицы в селе Анискино назначается священник Сергий Казаков.

9 февраля 1990 года. Вечерние сумерки. В руинах, когда-то называвшихся храмом, после более чем полувекового перерыва совершается первый водосвятный молебен на месте бывшего и будущего алтаря. Пронизывающий зимний ветер то и дело гасит мерцающие огоньки свечей. Но в душе молодого священника и нескольких пожилых женщин сияет свет нарождающейся новой жизни храма.

Евхаристия Первые молебны

14 февраля 1990 г., накануне Сретения Господня, было отслужено первое всенощное бдение, а 16 февраля была совершена первая Божественная литургия в сторожке около развалин храма.

Постепенно восстанавливался храм, собирался приход, и видно было, как преображались души людей.Двенадцать священнослужителей в начале своей церковной жизни были так или иначе связаны с Анискинским храмом. Одни вышли из него, другие служили в нем.

В настоящее время храм полностью восстановлен и расписан. В 1997 году храм был освящен.

В церкви хранятся иконы, привезенные из Иерусалима и со Святой горы Афон, а также частицы мощей и святыни разных угодников Божиих.

С Благовещенья этого же года Божественная литургия служится уже в самом храме.

Престольный праздник Рождества Богородицы в 1990 году проходил уже в храме, который был весь в строительных лесах. Божественную литургия совершал наш Правящий архиерей, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Воскресший храм, 2002 г

С 1998 года во вновь построенном на территории храма здании действует Православная классическая гимназия «Ковчег» с храмом во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Действует также воскресная школа для взрослых.

В стадии строительства — крестильный храм в честь иконы Божией Матери «Троеручица» и вторая очередь гимнази.

Эта Церковь-невеста – каравелла спасенья

Нас уносит по морю катаклизмов и лжи

Не в мятежную гавань суеты и веселья,

А в спокойную заводь умиленной души.